青春在讲台闪光!走近我校九位“青年教育英才”的成长之路

近日,临沂市首批“青年教育英才” 评选结果正式揭晓,经严格遴选,我校郭颜、江秀国、徐磊磊、陈扬扬、赵同、张雪迪、高源、刘宁、王文平九位老师成功入选该名单。为分享他们的智慧与经验,我们特别记录了九位老师的教育心语与成长体悟,让我们一起感受他们的热忱与思考。

郭颜:从教十年,于我而言,是一场从“经师”向“人师”的修行。初登讲台时,我专注于精研讲授,力求把知识讲得清晰透彻。但随着与学生深入互动,我逐渐认识到,教育不仅是传授学科知识,更是培育完整的、成长中的人。

我开始有意识地从“灌输者”转向“陪伴者”与“点燃者”。课堂中,我鼓励学生质疑与探究;课堂外,我学习倾听,不仅在学业上解惑,更在成长中同行。这一转变让我真切体会到,教育最动人的部分,往往发生在预设的教案之外,存在于那些思维火花迸发的瞬间与真诚的情感连接之中。

我坚信,教育的根本在于赋予学生驾驭知识的能力、面对未来的勇气与丰盈内心的善良。这条路,我将继续心怀敬畏,与我的学生共同奔赴。

江秀国:岁月匆匆,躬耕教坛十二载,班主任十二年。

一份教案,一份责任。从教案出发,向成长启航。备好课,写好教案,是教师爱与责任的具象化。教案是对教材、课标的深度研读,是反复推敲的多维思考,是教学实践后的二次备课。上好一堂课,要对大量的资料进行整理、分类,装满老师的“一桶水”,让教学设计更贴近学生,让枯燥的课堂生动起来。

一段缘分,一份信任。作为班主任,深知陪伴是最笨的巧方法。每一个孩子都需要被看见,班主任要做好孩子们情绪的“容器”,接得住,托的起。每个孩子在班级中只是一个分子,但在家庭中却是百分之百,因而教育不能辜负信任。班主任要做学生价值发掘者,问题是成长的营养,不是惩罚的证据。

徐磊磊:耕耘十三载,幽赏当反思。

我始终秉持一个信念:每堂课都是唯一的,不可复制;每个学生都是独特的,值得尊重。每一节课对学生而言,都是第一次, 也是“唯一次”。因此,我从不以“我讲过很多遍”为由而懈怠,反而更加重视每一次授课的准备与实施。反思成功之处,借鉴运用;反思不足之处,剖析思考解决之道;反思学生的创新,他山之石以攻玉。反思,让教学从“经验型”走向“研究型”,从“知其然”蜕变为“知其所以然”。

在这十三年的生物教学旅程中,每一次静谧的反思都成为成长的印记。未来,我仍将怀着敬畏之心,认真对待每一堂课,关爱每一个学生。

陈扬扬:站上讲台十二年,见过拂晓早读的晨光,也守过深夜批改的灯光,依然初心依旧。因为我知道,黑板上的每道公式、讲过的每句话,都在悄悄为学生搭起向上的梯。

现在的我再看高中数学,愈发觉得它像一座“思维桥梁”——一边连着抽象的公式定理,一边通向学生的逻辑判断与问题解决能力。曾执着于让学生“背熟解题套路”,却发现他们面对新题型时依旧手足无措。后来试着放慢节奏,从函数图像的几何意义讲到生活中的优化问题,从数列的递推规律延伸到事物的变化趋势,才让学生明白:数学不是“套公式”,而是“找规律、建模型”的思考过程。

比起“老师”这个称呼,更珍视的是“能参与他们的成长”这份幸运,而这份“点燃别人”的快乐,也是我热爱教学最直白的理由。

赵同: 十年时光,最深刻的感悟,始终绕不开“课堂”二字。为了站稳讲台,我把大量时间花在备课上。可最初的课堂,却像在唱独角戏,虽有满腔热忱,却不得其法。一次次汇报课、公开课、优质课比赛的机会,推着我跳出自我满足的舒适区,让我慢慢认识到什么样的课才是好课。每一次竭尽全力沉浸“打磨课堂”是磨砺,更是成长。沉浸在课堂里,与学生同频共振,就是教育最本真的幸福。十年不长,却足够让我从“站稳讲台”到“沉浸讲台”。时光用在哪,成长就在哪,未来,我仍想带着这份对课堂的敬畏与热爱,让每一次站在讲台上的自己,都比昨天更坚定。

张雪迪:教学十三载,“老班”十一年,力图用英语教学向学生发出一封通往世界的诗意邀约,在三尺乌托邦,同行同往,温暖守望。

守望里有“看”:看见学生,看到前辈,看开得失,看穿规律。岁月流转,里面有千百学生的求知眸眼,必须看见;经验叠加,里面有多少前辈的言传身教,应该看到;成功失败,里面的得到与失去,需要看开;学科规律,千变万化却终不离其宗,理应看穿。

守望里有“思”:思考问题,思索途径,反思做法。问题像极了三餐,日日不断,外显表征与背后逻辑,值得思考;既困境恒在,便莫问“能否逾越”,只问“如何抵达”;做法千万,不满足于“解决”,而满足于“更好地解决”。

何为“更好”?继续守望,方晓其理,方知其解。

高源:教学十四载,在传承中生长。

初登讲台时,我每天搬着小板凳追着师父听课,密密麻麻记满一本又一本笔记;每一节新课,都坚持自己先写初稿,再对照师父的课堂反复调整,常常熬夜打磨,直至每一句话都清晰有力。化学是一门以实验为基础的学科,我从不懈怠——课前反复推演方案、调试仪器、配制药品,只为带领学生在溶液变色、沉淀生成、气体升腾之间,真切触摸科学的脉络。

如今,我也成了青年教师的师父。带着他们一起钻研实验、备课磨课、分析高考趋势,共同探索如何让课堂既生动又高效。十四年来,不仅教学技艺得以提升,更实现了教育初心的接续与传递。未来,我仍将怀抱这份赤诚,坚定走在化学教学的道路上,继续前行。

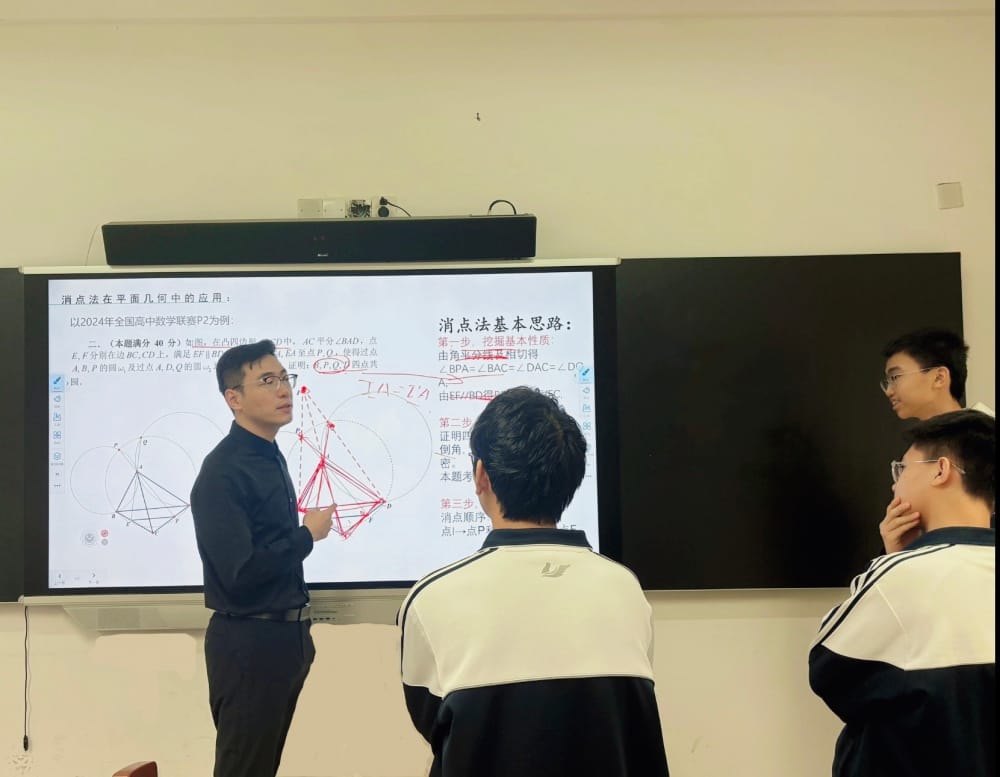

刘宁:工作十二载,十二年班主任岁月如歌。作为数学教师,我常年沉浸于高考真题的研析之中,梳理脉络,探寻题魂;身为奥赛教练,我专注于拔尖创新人才的系统培养,带领学生在竞赛之路与强基计划中开拓前行。数学是严谨的,它讲究步步有据、环环相扣的逻辑推演,而我,也在这解决问题的思维盛宴中,深深沉醉。

从最初埋首题海、勤耕不辍,到如今跳出题目、研究规律,我逐渐读懂数学背后的思想与方法。十二年讲台坚守,十二年班主任陪伴,变的,是日益从容的教学姿态;不变的,是那份对数学教育始终如一的敬畏与热爱。

未来已来,我愿继续以匠心守初心,在数学教学这片沃土上,播种思想,启迪智慧,静待更多的成长与奇迹。

王文平:十三载物理逐光,十二载班主任同行,于我而言从不是单向知识传递,而是与学生双向奔赴、共赴成长的旅程。

初执粉笔时,为打磨青年教师汇报课,我通宵手写详案、反复修改,只求让学生清晰触摸物理的逻辑脉络;也曾记得,有学生课后小声说“老师,今天的课我听懂了,原来物理不难”。

从初当班主任时,面对课间冲突只能僵硬调解,到如今能从潦草作业、课堂沉默中,精准捕捉学生的学业焦虑与青春困惑。十三年间,我从青涩教书匠,渐渐读懂“教育是唤醒”的深意。

这份成长,藏在卷边的教案里,藏在从“说教”到“倾听”的转变中。未来,我仍会带着对物理的热爱与对学生的责任,在讲台与班级的方寸间,守护每一份成长的可能。